Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Höngg (Bezirk Zürich)

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde auf dem Stadtgebiet von Zürich

II A Akten

darunter:

Akten betr. Bau und Unterhalt von Kirche und Turm: Chronikalische Notizen 1540–1603 betr. Beteiligung des Klosters Wettingen an Unterhaltsarbeiten; anlässlich von 1657 und 1688 erfolgtem Neudecken des Kirchturms erstellte Kopien und Informationen betr. Turmknaufdokumente (mit Hinweis auf die Beteiligung durch das Kloster Wettingen bzw. seines Amtmanns zu Zürich); Akten, Korrespondenz, Memorial (1777) 1779/80 betr. Beteiligung des Klosters Wettingen an der Sanierung des Kirchturmes; Ausfertigung allgemeiner Bettelordnungen 1681, 1691; Kopie eines obrigkeitlichen Beschlusses 1626, wonach die wohlhabende Kirchgemeinde Höngg die kranken und nicht gehfähigen Bettler aus der Grafschaft Baden nicht mehr nur nach Wipkingen (wo kein Kirchengut vorhanden ist), sondern direkt ins städtische Spital zu transportieren habe; Verzeichnis der Armen zu Höngg 1652; «Vermächtnisbrief» 1694 betr. 9 Kopf Wein zugunsten der Kirche Höngg; Unterlagen zur Bevölkerung von Höngg: In vier Altersklassen unterteilte Mannschaftsliste Ende 18. Jh. und Mannschaftsliste 1811 (zurückreichend bis 1770); durch Pfarrer Weber im 19. Jh. angelegte Höngger Geburten- und Sterbestatistik ab 1701; Akten 18. Jh. zur Rechenschaft des Kirchgemeindegutes.

IV A Bände

1

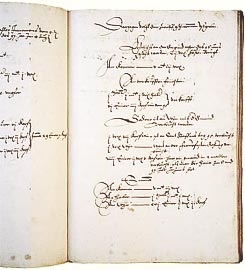

«… Rächnungen …», Band eingebunden in liturgisches Pergamentfragment; enthaltend:

a) Im Dezember 1545 angelegtes und bis 1603 geführtes «Rächenbuch der bevogteten Kinden im Dorf Höngg» (gemäss im Band zitiertem obrigkeitlichem Beschluss sollte jedes Dorf «ein eigen Buch» mit den vormundschaftlichen Rechnungen anlegen und führen);

b) Inventar des Gemeindevermögens 1594 sowie durch die 12 Geschworenen vor den Obervögten verantworteten und abgelegten Jahresrechnungen des Gemeindegutes 1595–1602 (inkl. Protokolle der Rechnungsabnahme). Im Vorspann: Interessanter Bericht 1594 betr. durch Gemeindebeschluss verweigerte Ablegung der Rechnung vor den Obervögten (u. a., weil in der «Beschreibung» des gemeinen Gutes nur 94 Jucharten erkaufter Wald und nicht das gesamte liegende Gemeindegut von über 2000 Jucharten Holz und Feld berücksichtigt sei; nach erfolgter Anerkennung des Dorfrodels durch die Obervögte und vorgenommener Berichtigung betr. das liegende Gemeindegut erfolgt ordentliche Rechnungsablage vor den Obervögten, und zwar durch die Geschworenen und nicht durch zwei Dorfmeier, wie sie die Obervögte wegen gemunkelter Unrichtigkeiten im Rechnungswesen neu ins Spiel gebracht hatten); die Dorfrechnung weist u. a. auf durch die Gemeinde in eigener Regie auf dem Gemeindeland betriebenen Ackerbau hin;

c) Jahresrechnungen der Kirche Höngg 1567–1601 (inkl. Protokolle der Rechnungsabnahme).

2a

«Urbar» 1586 über das jährliche Einkommen der Kirche zu Höngg, inkl. Nachträge bis Ende 17. Jh. (–1793).

2b

Zwecks Rechtssicherung 1661 vorgenommene Abschrift des Urbars 1586 (inkl. Nachträge; in Wirklichkeit handelt es sich nicht um eine Kopie 1:1, sondern um eine gewisse Bereinigung, mit welcher aber offensichtlich kein rechtskräftiger Akt wie 1695, s. IV A 2c, verbunden gewesen ist).

2c

«Urbarium über der Kirchen Höngg Grundzins-, Schuldbrief- und andere eingehende Schulden, erneuert Anno 1695.» Aus dem «Vorbericht»: Das Urbar von 1586 (s. IV A 2a) sei nie erneuert worden (also auch 1661 nicht, s. IV A 2b). «Durch Länge der Zeit und Veränderung der Anstössen [belasteter Grundstücke] und Zinsleute [ist] alles in Unrichtigkeit und Verwirrung … geraten», weshalb zur Handhabung der Einkünfte und Schulden die vorliegende Bereinigung vorgenommen worden war. Inkl. Nachträge bis 19. Jh.

3

Stillstandsprotokolle 1727–1798.

4a bis 4c

Drei 1770, 1777 und 1797 angelegte «Zinsbücher» der Kirchgemeinde Höngg (Kontrolle der eingehenden Zinsen bis ca. Mitte 19. Jh.).

IV A1: Jahresrechnung der Dorfgemeinde (nicht der Kirchgemeinde) Höngg 1596/97. Passage mit Ausgaben der die Dorfrechnung führenden 12 Geschworenen: Für das Ansäen der Gemeindeäcker in eigener Regie wurden 57 Viertel Fäsen (unentspelzte Kernen) gebraucht (entsprechend 5 3/4 Mütt entspelzt). Aus dem Gemeindevorrat wurden Hafer und Wein verkauft. Wein wurde aber auch für direkte Gemeindezwecke verbraucht, so 9 Eimer anlässlich der Einzäunung der Holzhaue. Höngg besass damals ein riesiges Gemeinwerk von rund 2000 Jucharten Wald und Feld. Die agrarische Produktion durch das dörfliche Gemeinwesen in eigener Regie war für die Versorgung unerlässlich und bildete ein wirtschaftlich und sozial sehr erfolgreiches Wirtschaftsmodell. Damals übrigens wehrte sich die Gemeinde Höngg mit Erfolg gegen die obrigkeitliche Vorgabe, künftig die Dorfrechnung nicht mehr wie traditionell durch das Kollegium der 12 Geschworenen, sondern durch zwei neue Meier führen zu lassen.

Höngg

Eingemeindeter Vorort der Stadt Zürich

(Archive im Stadtarchiv Zürich)

Urkunden auf Pergament (VI.HG.A.1.–3.)

19 Urkunden 1503–1694; darunter:

Obrigkeitlicher Urteilsspruch 1515 im Streit zwischen den Gemeinden Höngg und Wipkingen betr. streitigen Weidgang in Althoos (Wipkingen «überfahre» Höngg mit weidendem Vieh, und zwar wider einen einschlägigen «Vertrag» von 1452; im Urteil wird dieser Vertrag bekräftigt); durch die 12 Geschworenen von Höngg ausgestellte Urkunde 1532 mit Bestätigung der Rechtsnatur eines privaten Gutes als eingefangenes und eingezäuntes Gut, auf dem kein Weg- oder Strassenrecht besteht; obrigkeitlicher Urteilsspruch 1561 im Streit zwischen den Hubern zu Höngg und der Gemeinde Höngg betr. Ackeret und Eichelnutzung (die Huber reklamieren zwei Drittel des Eichelertrags für sich, sie hätten auch schon 100 Pfund Geld aus dem Erlös von Eicheln in den «Gemeindeseckel» eingeschossen; die Gemeinde hingegen besteht auf gemeinsame Nutzung; im Spruch wird die gemeinsame Eichelnutzung, «ohne Vorteil» mittels Weide und Lese, je nach Mehrheitsbeschluss der Gemeinden, bekräftigt); durch die Obrigkeit bestätigte und den Zürcher Stadtschreiber verfasste Gemeindeordnung von Höngg 1576 (u. a. Aufgabenkatalog der alle drei Jahre zu wählenden 12 Geschworenen: Diese setzen zwei Dorfmeier zur Verwaltung des Gemeindegutes, inkl. in Gemeinderegie betriebenem Acker- und Weinbau, ein; die Geschworenen bestimmen zwei für das Gemeindeholz Zuständige, setzen den Brunnenmeister und zwei Hirten ein, sind für Feuerschau und Feuerwehr und die Organisation des Wachtdienstes zuständig, kontrollieren flurgenossenschaftliche Einrichtungen wie Zäune und Ehefaden, verrichten Kontrollgänge auch zur Überwachung des flurgenossenschaftlich bedingten Landund Rebbaus; Bestimmung zur Eichelnutzung; Bussengewalt und Bussenordnung im nutzungsrechtlichen, flurrechtlichen und flurpolizeilichen Bereich; Holzverteilung, auch betr. das den Hubern eigene Holz; inkl. Zusätze bis 1718); Einzugsbriefe 1586, 1599, 1619, 1644; Urteilsspruch 1607 im Streit zwischen den Gemeinden Höngg und Affoltern betr. Weidgang im Ebnet und Althoos (s. auch unter Affoltern); Urteilsspruch 1650 im Streit zwischen den Gemeinden Affoltern und Höngg betr. Erwerb des Gutes in der hinteren Althoos und damit verbundenem Abriss der dortigen Behausungen und Wohnungen (Höngg hat diese Liegenschaften im Rahmen eines «Notkaufes» erworben, um die Gebäude abzureissen, denn die Höngger Hölzer und Güter seien von den Althooser Bewohnern geschädigt worden, ebenso habe das dortige «leichtfertige Gesinde» einen schlechten Einfluss auf die jungen Leute ausgeübt; im Urteil wird das Vorkaufsrecht der Gemeinde Affoltern an diesen Gütern erkannt, da sie im Regensdorfer Gericht liegen; jedoch hat Affoltern die Gebäude abzureissen); obrigkeitlicher Urteilsspruch 1662 im Streit zwischen der Gemeinde Höngg und den Hubern daselbst (Letztere teils verbeiständet durch das Grossmünster) betr. Nutzung von Gemeindeholz und Huberholz (u. a. Verteilung durch eine gemeinsame Kommission); Urkunde 1682 mit Auskauf des dem Grossmünster zustehenden Teil des kleinen Zehnten durch die Gemeinde Höngg; Urteil von kleinem und grossem Rat der Stadt Zürich 1694 im Streit zwischen der Gemeinde Höngg und gewissen Stadtbürgern, welche Reben in den Höngger Gerichten besitzen, betr. Entrichtung des Fronfasten- oder Dörnweins durch Letztere (dieser Wein ist gemäss Rodel von 1502 und einschlägigen Erläuterungen von 1594 zu entrichten, da Höngg die entsprechenden Dorne zum Schutz der Reben aus dem Gemeindewald zu liefern und auch sonst im Herbst die Reben zu «verwachen» hat; pro Jucharte Reben 2 Kopf, pro Jucharte Lehenreben 1 Kopf Wein).

«Nachträge» von Urkunden auf Pergament

(später hinzugekaufte Urkunden mit ursprünglicher Provenienz Gemeindearchiv Höngg)

3 Urkunden 1406–1645 (VI.HG.A.3.): Lehenbrief 1406 des Klosters Fahr mit Verleihung des Aegertengutes als Allmend und Erblehen an die fünf Dorfmeier und «die Gebursami gemeinlich des Dorfs zu Höngg»; obrigkeitlicher Beschluss 1532 betr. Ausschank von fremdem Wein (Schutz der alten Rechte der Gemeinde Höngg, wonach in Höngg kein fremder Wein ausgeschenkt werden darf; der Höngger Wirt Notz, der solches tun wollte, darf den bereits gekauften fremden Wein nicht ausschenken); auf Wunsch der Gemeinde Höngg dieser 1645 obrigkeitlich erteiltes Metzgerei- und Tavernenrecht (inkl. Bestimmungen zur Harmonisierung mit dem bereits bestehenden, jedoch ohne Tavernenschild versehenen Gesellen- und Wirtshaus).

«Nachträge» von Verträgen auf Papier

(später hinzugekaufte Urkunden mit ursprünglicher Provenienz Gemeindearchiv Höngg; VI.HG.A.4.–6.); darunter:

Obrigkeitlicher Urteilsspruch 1560 im Streit zwischen dem Höngg zudienenden Ulrich Bader von Affoltern und der Gemeinde Höngg (Bader möchte auf dem durch ihn auf seinem Gut im Hard erbauten «Stock und Trotte» ein Haus bauen; im Urteil wird dieses Begehren abgewiesen, da dort, wie das sich durch solche Bauten belastet fühlende Höngg vorbringt, keine Haushofstattgerechtigkeit, sondern lediglich das Recht für eine Trotte und einen Keller bestehe; Bader soll innerhalb des Etters von Höngg bauen); obrigkeitlicher Beschluss 1672 betr. (Haus-)Bauten allgemein ausserhalb des Etters von Höngg (solche bedürfen einer Bewilligung der Obrigkeit) sowie betr. bereits erfolgten Hausbau von Professor Wolf in der Gegend der Burg Hard (er darf in diesem Haus keinen Wein ausschenken); verschiedene Rechtsinstrumente 17./18. Jh. mit Regelung bürger-, hintersässen-, einwohner-, bau- und nutzungsrechtlicher Belange (z. B. dass Trottengebäude nicht zu Wohnhäusern ausgebaut und die Anzahl der Stuben in einem Gebäude nicht erweitert werden dürfen); Kopie 1683 eines Beschlusses 1586 betr. Beisteuer aus dem Kirchengut Höngg zum Neubau der Kirche Affoltern; Reverse der Pächter 1690, 1700, 1735 betr. pachtweise Übernahme des Gesellen- und Gemeindehauses Höngg, inkl. aufgelistete Inventare; Instrument 1704, durch das die Gemeinde Höngg zur Beendigung seit je anfallender Streitigkeiten 12 Hubgerechtigkeiten auskauft und andere Hubgerechtigkeiten gegen Übernahme darauf gegenüber dem Schenkhof des Grossmünsters lastender Grundzinse übernimmt (die Huber erhalten zugleich die volle Nutzungsgerechtigkeit der Gemeinde); Unterlagen 1710 betr. die durch das Kloster Wettingen anlässlich der Zehntenablieferung zuhanden der Gemeinde Höngg zu stellenden 5 Eimer Wein (das Kloster beruft sich darauf, dass es sich nicht um Wein, sondern um Mostsuppe handelt; die Abgabe sei im vergangenen Jahr wegen Fehljahrs nicht möglich gewesen); durch die Gemeinde Höngg erlassene Ordnung (1734?) für das Gemeinde- und Wirtshaus mit ehehafter Metzgerei sowie die Pfisterei; Urteilsspruch 1742 betr. Recht und Betrieb einer «Retschigrube» ausserhalb des Dorfes Höngg (Hanfverarbeitung); viele Rechtsinstrumente 18. Jh. betr. Erwerb von (Wald)grundstücken durch die Gemeinde Höngg; Abrechnung über den an Osterdienstag 1725 von Rümlang in die Höngger Kappelerhof-Trotte «gezogenen» Trottbaum (Kauf der Eiche von der Gemeinde Rümlang, gefällt im Zeichen der Waage am dritten Tag nach Vollmond, transportiert durch die «ganze Gemeinde Höngg» morgens 2 Uhr bis nachmittags 13.30 Uhr; Neubau der Trotte, Kosten, Spesen usw.). Nachtrag private Provenienz: Kaufinstrumente 1579–1627 und undatiert (inkl. Pergamenturkunde 1582) mit Erwerb von (Reb)grundstücken vor allem im Zusammenhang mit der Stadtzürcher Junkerfamilie Zoller.

Jahresrechnungen

Armengutsrechnungen 1790 ff. (VI.HG.B.21.1).

Nachtrag

Staatsarchiv Zürich; Pfrundurkunde C IV 5.2.19:

Zinsverschreibung 1519 gegenüber der Frühmesspfründe Höngg.